第1回「AIFN学術セミナー」を開催しました

AIFNオープンカレッジ(AOC)主催

「最新研究で知る腸内革命の今」をテーマに学術セミナーを開催しました。

一般社団法人 国際栄養食品協会(AIFN)は、三生医薬株式会社、森永乳業株式会社、株式会社サンフコ、株式会社ヘルスケアシステムズ様との共催で、「最新研究で知る腸内革命の今(第1回)~商品開発でおさえておきたいヘルスケアの新常識~」を8月8日(金)にAIFNセミナールームとリモートによるハイブリッド会場にて開催しました。

「最新研究で知る腸内革命の今(第1回)」概要レポート

この学術セミナーは、AIFN企業会員の皆様や各分野でご活躍の学術の方々の最新の研究テーマや、学術の知見・研究報告をご紹介する公開セミナーです。AOCでは学術セミナーを通して、最先端の研究結果や栄養・食品分野の最新情報をお届けし、健康産業に従事されるすべての方々にお役に立てる情報発信をしております。

今回は会場での開催のみならず、オンラインを含め約300人の企業関係者、アカデミアの方々が参加し、大盛況のセミナーとなりました。腸内環境についての最新研究の発表と企業によるプレゼンテーションを行いました。

初めに「トータル腸内環境ケアについての最新トピック」をテーマに、日経BP総研メディカル・ヘルスラ

ボ客員研究員の西沢邦浩氏による、「最新の腸に関する研究トピックから注目の成分について」の講演が行われました。

西沢 邦浩氏 日経BP 日経BP総研メディカル・ヘルスラボ 客員研究員

西沢氏は、がんの免疫療法に乳菌が使用されている事例に触れ、「潜在的・顕在化ニーズともに、腸内環境への関心は高い」と紹介。

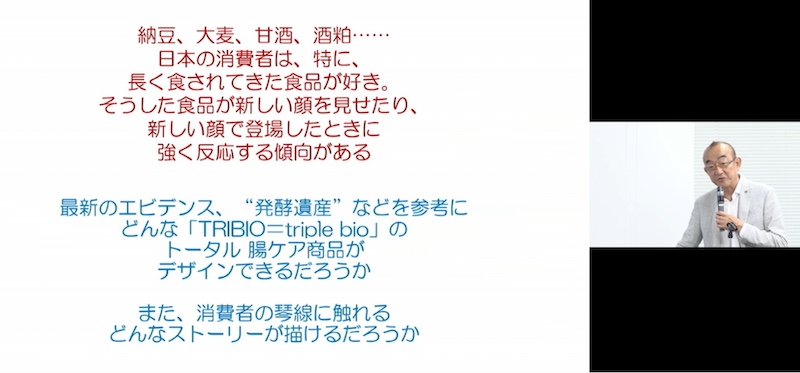

納豆などの発酵食品には、ポストバイオティクスであるスペルミジンやビタミンKが豊富に含まれており、「大豆発酵食品が循環器疾患による死亡リスクを下げることが実証されている」と、最新研究を紹介しました。

1つの食品からプレバイオティクス、プロバイオティクス、ポストバイオティクスの3つを摂取する「トリバイオティクス」として、発酵食品の“新たな顔”として期待されていると言及されました。

青江 誠一郎氏 大妻女子大学家政学部食物学科 教授

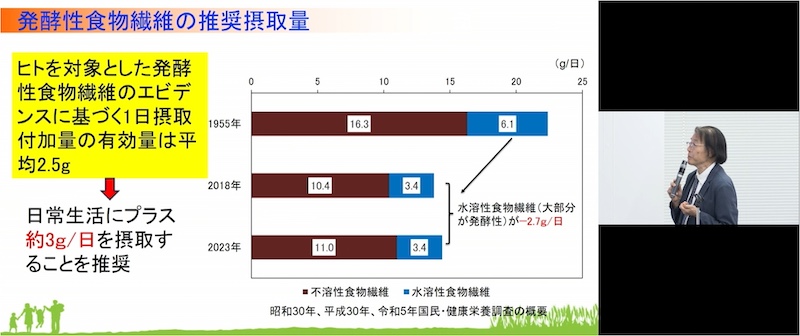

続く講演では、「発酵性食物繊維の最新研究からわかってきたこと」をテーマに、大妻女子大学の青江誠一郎教授が登壇。

青江先生は、25g~29gの食物繊維を日常的に摂取することで、疾病リスクが低下するという世界保健機関(WHO)の発表に触れ、「閾値が存在しないので、より多い摂取でさらなる疾病罹患リスクの低下が認められている」とし、積極的な摂取を推奨しました。

また、近年人気を集めるプロテインについて、「100%消化される訳ではない。未化のたんぱく質が大腸に溜まると、トリプトファンやチロシンなどがインドールに変換され、過剰に産生されることで腸内細菌にとっての毒素になり、炎症を起こす場合がある」とした上で、プロテインなどの高たんぱく製品には、発酵性食物繊維を配合することを推奨されました。

國澤 純氏 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所 副所長

ヘルス・メディカル微生物研究センター センター長

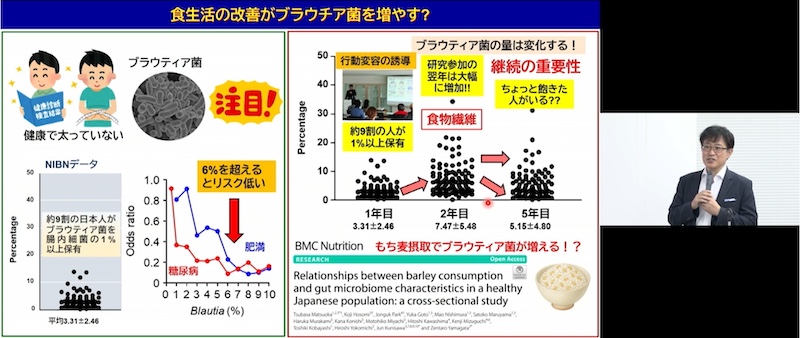

3つめの講演では、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所の国澤純先生が登壇し、「プロバイオティクス最新研究」について解説しました。

國澤先生は、「良い菌を増やすために、良いエサが必要である」とし、食物繊維の積極的な摂取を推奨しました。善玉菌が食物繊維を分解することで、短鎖脂肪酸を生成するーという環境を作ることで、菌のリレー”をつなぐことが大切だと言及され、また、腸内細菌叢全体を検査するのではなく、特定の菌の量を確認することで、ピンポイントでの改善につなげる、最新の細菌抗体による検査など、腸内環境を知る・改善することが身近になる未来に期待を示めされました。

最後のパネルディスカッションでは、演者の方々で、新たな局面を迎えた腸内細菌関連商品の開発におけるヒントや一歩踏み込んだ商品開発の新技術やトレンドなどもご紹介し、参加者からの質疑応答もあり、活発なディスカッションが行われました。

AIFNオープンカレッジでは、今回の第1回に続いて、第2回では腸内細菌研究と最新のメンタルヘルスや腸脳相関の研究についてご紹介します。(12月を予定)